Juan Ángel Cabaleiro

A

veces, cuando se te presenta una gran oportunidad en la vida, simplemente la

dejas pasar. Quizás porque no eres capaz de reaccionar y aprovecharla, o

quizás porque descubres, en el último instante, cosas que son aun más importantes.

¿Quién no dejó pasar un amor por culpa de una indecisión, por una duda al doblar

una esquina, o al subir a un tren? ¿A quién no se le escapó tontamente de las

manos alguna cosa quizás fundamental?

Ocurre que las grandes oportunidades no

se anuncian, se te aparecen por sorpresa en las curvas de la vida y si no eres

lo suficientemente ágil para cazarlas al vuelo, las pierdes. No hay marcha

atrás. Puede que se presenten una vez en la vida, puede que más. Yo intento

justificarme, absolverme, porque después de treinta años sigo esperando la segunda.

Pero lo mío, además de mujeres, trata de ese otro gran amor que tenemos los

hombres: los coches.

De adolescente coleccionaba la revista

Corsa, que se editaba en Argentina. Era una revista de automovilismo. Salía

siempre en la portada una fotografía de un coche de rally lleno de publicidad y

de números y de nombres, levantando tierra o agua a los costados. Me

encantaban. No quiero decir que mi sueño haya sido correr en rally. Quizás

salir a un camino de tierra y pasar a toda velocidad por un gran charco,

trazando dos grandes cortinas de agua para los costados. O tomar una curva y

desparramar una buena nube de tierra; levantar polvareda.

Pero

sobre todo, sobre todo… ¡conocer a mi ídolo! Se llamaba Carlos Reutemann, y era

piloto de Fórmula 1 por aquel entonces. Pero a veces corría rally también.

Cuando me pasó eso que estoy intentando contar, Reutemann estaba por correr el

Rally de Argentina, que pasaba por mi provincia, Tucumán. «Reutemann va a venir

a Tucumán», pensaba yo. No lo podía creer. Yo y muchos.

El

rally pasaba por los cerros tucumanos, verdes, frescos y con unos precipicios

temerarios en algunas zonas del recorrido. Conseguí que mi padre me prestara el

Gordini para ir a ver el rally. La etapa era un domingo y había que subir muy

temprano porque a las nueve cortaban las rutas. Yo pensé: «¿Y si voy un día

antes y paso la noche allá, en una tienda de campaña?». Entonces llamé a

Silvia, mi novia, para invitarla. Tendríamos dieciocho años.

―¡Por

favor, vamos! ―le decía.

―Ni

loca.

A

las chicas es raro que les guste el automovilismo, así que me estaba costando

convencerla. Para colmo me dice:

―Además,

el Gordini no sube el cerro.

―¿Qué

no sube…? ¿Qué no sube…? ―Me puse como loco.

Por

las dudas, esa tarde le pregunté a mi padre. Me dijo:

―¿Cuántos van a ir?

―Silvia y yo.

―Tranquilo, sube. Con dos personas

sube, con tres ya no.

Al final, convencí a Silvia y salimos

el sábado por la mañana. El plan era preparar un asado arriba, en unos

merenderos que hay, y seguir viaje hasta un punto bueno para ver pasar los

coches. Allí acamparíamos y pasaríamos la noche. ¡Solos! El domingo, después de

ver la etapa, volveríamos a casa. Nada de eso interesa ahora.

Antes de empezar la subida pasamos por

la carnicería. Silvia me aclaró:

―Para el asado se calcula un kilo por

persona.

―Un kilo es mucho. Medio.

―¿Y el carbón?

―Carbón no hace falta. Hacemos el fuego

con leña del cerro.

Cuanto menos peso para el Gordini,

mucho mejor.

En las primeras cuestas, las más

suaves, el Gordini respondió bien. Más arriba la cosa se empezó a poner

pesada. Iba, iba, iba…, pero no le sobraba casi nada. Silvia me decía:

―Si tenés ganas de hacer pis aprovechá.

Todo lo que sea aligerar, bienvenido sea.

―Muy graciosa.

O más adelante:

―¡Cuidado que se posa una mosca!,

¡espantala que nos quedamos!

―Muy graciosa, pero bien que vas disfrutando

en el Gordini.

En esas estábamos. Yo pensaba en la

noche que pasaría en medio de los cerros, solos, con Silvia… «Si hace falta,

me bajo y empujo», me decía. Entonces ocurrió. Fue después de una curva, donde

la ruta se estrechaba bastante y se abría a un precipicio, justo al fondo de

una bajada, como en el fondo de un pozo entre dos cerros. Había un hombre al

borde de la ruta haciendo señas.

―¡Reutemann! ¿Reutemann? ¡Sí, es Reutemann!

―grité.

―¡Sí, es Reutemann! ―gritó Silvia.

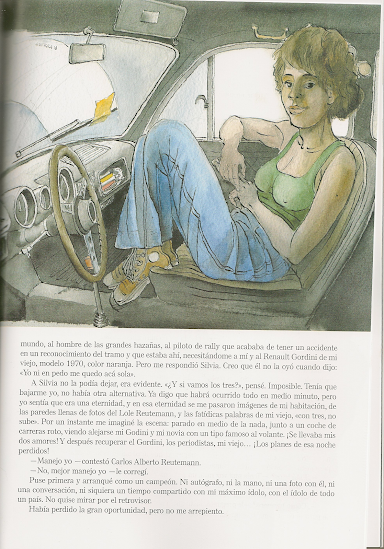

Iba vestido con traje de piloto en el

que predominaba el blanco. Justo atrás se veía un coche inclinado sobre el

precipicio. La parte de adelante no se alcanzaba a ver. Nos detuvimos.

Reutemann se acercó a mi ventanilla:

―¿Hay un teléfono por acá cerca? ―yo le

miraba la cara y no lo podía creer. Era la cara de las revistas, y ahora la

tenía ahí, del lado de afuera de la ventanilla del Gordini, medio agachado, con

una mano sin guante apoyada sobre la puerta. Tenía un logotipo amarillo de una

marca de aceite de motor, me acuerdo.

―En la hostería, en San Javier. Lo

único ―dije. Reutemann se enderezó y por un instante solo le vi el cuerpo y el

cuello. El logotipo amarillo se repetía en varias partes del traje. Creo que

murmuró: «La puta madre…» Le iba a preguntar qué le había pasado, si estaba

herido o algo, pero justo se volvió a agachar, enmarcándose de nuevo en la

ventanilla del Gordini. Dijo:

―¿Está lejos? ―Tenía una voz rara, un

poco nasal.

―Unos veinte kilómetros serán.

―Entonces me tienen que llevar.

―¿Cómo hacemos? ―le pregunté. Justo ahí

la miré a Silvia. Habrá sido un segundo, suficiente para la confusión. Yo le

preguntaba a él, al ídolo mundial de las revistas, al subcampeón del mundo, al

hombre de las grandes hazañas, al piloto de rally que acababa de tener un

accidente en un reconocimiento del tramo y que estaba ahí, necesitándome a mí

y al Renault Gordini de mi viejo, modelo 1970, color naranja. Pero me respondió

Silvia. Creo que él no la oyó cuando dijo: «Yo ni en pedo me quedo acá sola».

A Silvia no la podía dejar, era

evidente. «¿Y si vamos los tres?», pensé. Imposible. Tenía que bajarme yo, no

había otra alternativa. Ya digo que habrá ocurrido todo en medio minuto, pero

yo sentía que era una eternidad, y en esa eternidad se me pasaron imágenes de

mi habitación, de las paredes llenas de fotos del Lole Reutemann, y las

fatídicas palabras de mi viejo, «con tres, no sube». Por un instante me imaginé

la escena: parado en medio de la nada, junto a un coche de carreras roto,

viendo alejarse mi Godini y mi novia con un tipo famoso al volante. ¡Se llevaba

mis dos amores! Y después recuperar el Gordini, los periodistas, mi viejo… ¡Los

planes de esa noche perdidos!

―Manejo yo ―contestó Carlos Alberto Reutemann.

―No, mejor manejo yo ―le corregí.

Puse primera y arranqué como un

campeón. Ni autógrafo, ni la mano, ni una foto con él, ni una conversación, ni

siquiera un tiempo compartido con mi máximo ídolo, con el ídolo de todo un

país. No quise mirar por el retrovisor.

Había perdido la gran oportunidad, pero

no me arrepiento.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Son bienvenidos los comentarios, consultas, opiniones, críticas y sobre todo apoyo a la la labor literaria que realizo. No son bienvenidas las opiniones políticas y los debates ideológicos, ya que este es un blog literario.